误食磁力珠事件之二——别让“好奇心”成为安全隐患!

发表时间:2018年11月08日

前言:小儿外科于今年的7月7日收治了一名误吞18颗磁力珠的患儿,该事件导致此患儿肠道多处穿孔,入院时患儿病情危重,经小儿外科医护人员的全力抢救和积极手术最终转危为安,治愈出院。这些小小的磁力钢珠给患儿本身和其家庭经济情况都带来了不小的损失,所以当小儿外科主任吴旭光将此例手术资料上传到东北三省小儿外科联盟进行分享及讨论后,迅速在该平台激起了波浪,得到了同行们的广泛关注。孩子误食磁力珠以后,由于磁力的作用,它们会在肠道里相互吸引,挤压临近肠管导致缺血、溃疡、穿孔甚至坏死,同时又因为其磁力的粘合作用,会让珠子牢牢吸附在穿孔肠道表面,使肠道中的气体和液体不能通过穿孔部位进入腹腔,容易让医生使用传统导泄方式对异物进行排除的误导,所以此项意外对于医生而言诊断不难、手术不难,难的是治疗方案的选定和最佳手术时机的把握。

正文:

通过以上的事件,我们曾呼吁幼儿家长们要认真的为孩子们选择安全性较高的玩具,要注意玩具的细节,要防止孩子对细小零件的误食,以最大程度的降低幼儿们的安全隐患,但是我们却忽略了另外一组人群,就是好奇心特别强的8-15岁的少年儿童,他们半懂不懂,好奇心强烈,凡是都要问个为什么,甚至以身试法来辩证事物的可信程度。

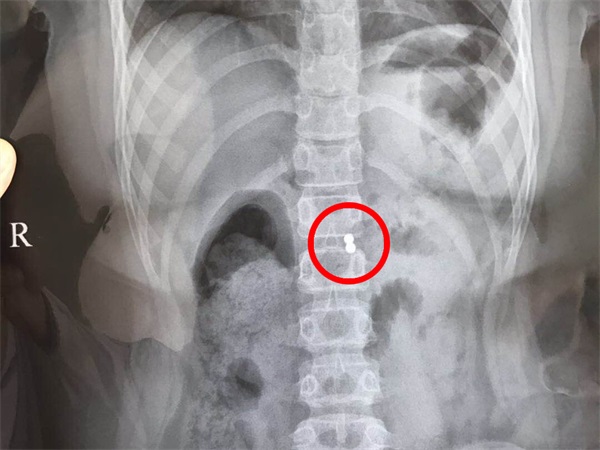

10月25日,小儿外科又收治了一名13岁吞食两枚磁力珠的患儿,当医生询问他为什么要吃磁力珠的时候,回答只是简单的两个字“好奇”。这不仅让我们想起了国外最经典的吞灯泡事件,由于厂家在灯泡外包装上写了“禁止口服”几个字,医院的急诊室就迎来了一批又一批嘴里含着灯泡的中学生,究其原因不外乎“好奇”二字,所以在此呼吁少年儿童的家长和学校老师要正确引导孩子们的好奇心,关注孩子、关心孩子,切勿 “好奇害死猫”的事件再次发生!

由于上次磁力珠事件给予的宝贵经验,小儿外科的吴旭光主任已经对类似事件制定了相对完善的应对预案,并根据该患儿食用磁力珠的时间、数量、辅助检查、出现症状等迅速做出了正确的分析与判断,及时为患儿进行手术。

手术中发现患儿吞服的磁力珠,已经造成了患儿的小肠穿孔,并由于磁力作用,胃中的磁力珠与穿孔后“逃”出肠道的磁力珠隔着胃壁已经成功汇合,并牢牢相吸,差点造成胃壁的穿孔,吴旭光主任将胃壁外磁力珠取出后作出决定:暂时不取胃中的那枚磁力珠,而是通过术后导泄的方法将胃中的这枚排出体外,这样即避免了患儿的胃部手术,减少了创面,又减轻了患儿的痛苦,缩短了治疗时间,降低了治疗成本及费用。术后吴旭光主任每天都对患儿的腹部情况进行观察, 患儿胃中的磁力珠每天都随着胃肠蠕动向下行走,估计在不久之后就会与另外一颗在体外胜利会师了。

作为医护人员,我们并不希望通过报道“奇葩”病例而“哗众取宠”,而是希望大家对我们所说的典型事件防微杜渐,千万不要让“好奇心”成为孩子成长的最大安全隐患!